- eSIMとSIMカードどっちがいいの

- eSIMとSIMカードの違いは

- そもそもeSIMってなに

スマホの利用に欠かせない「SIMカード」

格安SIMを検討する時に「eSIM」と「SIMカード」を選択するケースが増えてきました。しかし、違いやメリット・デメリットを知らないと「どちらを選ぶべきか」迷ってしまいますよね

そこでこの記事では、eSIMとSIMカードの役割から特徴や注意点など押さえておきたいポイントを解説します

この記事を参考にしてSIM選びに役立ててください

eSIMとは、スマホ本体と一体になったSIMのこと

「eSIM」も「SIMカード」も基本的な役割は同じです

SIMの役割は、スマホや携帯電話など通信端末をネットワークに接続し通話やデータ通信、SMSなどを利用できるようにすることです

SIMには電話番号や契約者情報が記録されており、それをもとに携帯電話会社が利用者を識別します

それでは同じ役割をもつ「eSIM」と「SIMカード」にはどのような違いがあるのか見ていきましょう

「SIMカード」の特徴

SIMカードは、長年使われてきたスタンダードな方式です

SIMカードは物理的なカード

SIMカードは端末に挿入して使用する物理的なカードです

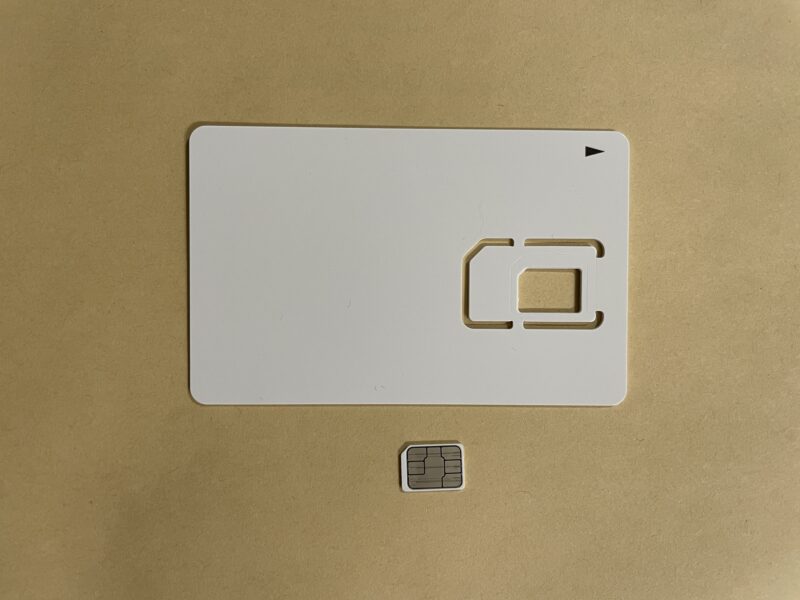

SIMカードのサイズは3種類あります。端末のSIMスロットのサイズに合わせて使い分けます

| 種類 | サイズ |

|---|---|

| 標準SIM | 25×15mm |

| microSIM | 15×12mm |

| nanoSIM | 12.3×8.8mm |

プラスチックの台紙に3種類のサイズが収まった状態のものを「マルチSIM」と呼びます

このマルチSIMは、利用者が台紙から切り取って利用します。サイズごとに切り込み線が入っているので端末のSIMスロットに合わせて手で切り取ることができます

SIMカードのサイズは、現在nanoSIMが主流です

日本で初めてiPhoneが発売された2008年ごろは標準SIMが主流でしたが、2010年に発売されたiPhone4にてmicroSIMが採用。2012年に発売のiPhone5からnanoSIMが採用されています

iPhoneシリーズでは、microSIMの期間は短いですがAndroidでは端末ごとにmicroSIMや標準SIMが採用されていました

SIMカードには、すでに契約者情報などが記録されている

SIMカードには、電話番号や契約者情報が記録されています

携帯電話会社がSIMカードに情報を書き込みするので利用者は、SIMカードの状態を意識することなく利用することができます

「eSIM」の特徴

eSIMは、最近目にする機会が増えてきた比較的新しい方式です

端末に内蔵された本体一体型のSIM

eSIMは端末本体に内蔵されたSIMです。カードの抜き差しができないので紛失や破損することがありません

eSIMは、データの書き換えができる

eSIMには、何も記録されていません

通信を行うためにはeSIMに契約者情報(プロファイルデータ)を書き込む必要があります

データの書き込みは契約者自身が行い、データの削除も契約者自身で行います

eSIMのメリットとデメリット

eSIMの特徴が分かったところで、eSIMのメリット・デメリットを見ていきましょう

eSIMのメリット

メリットは次の4つです

- すぐに利用できる

- 端末紛失時の心配が減る

- 電話番号が2つ使える

- 解約時の返却が不要

すぐに利用できる

eSIMは、オンラインで手続きが完結するので申し込み後すぐに端末を利用することができます

SIMカードもオンラインで手続きをおこないますが、申し込みをしてからSIMカードが配送されるため利用開始まで数日かかります

端末紛失時の心配が減る

eSIMは、端末本体にSIMが組み込まれているので直接触ることができません。そのため紛失や破損の可能性が低いです

SIMカードの場合は、回線の新規申し込み・他社回線へ変更・機種変更時に、SIMカードの抜き差しを行うためeSIMより紛失や破損の可能性が高くなります

電話番号が2つ使える

eSIMとSIMカードが利用できるスマホの場合、1台のスマホで2つの電話番号を持つことができます

例えば、次のような使い方ができます

- 個人用と会社用に電話番号を使い分ける

- 携帯電話会社の通信障害に備えてサブの電話番号を用意する

- 電話専用とデータ通信専用に使い分ける

解約はオンライン手続きのみ

eSIMは、携帯電話会社の変更や解約がオンラインで完結します

物理的なSIMカードを利用している場合は、携帯電話会社の変更や解約をした時にSIMカードを返却する必要があります

eSIMの場合は、申し込みから開通までオンライン上で完結し、解約もオンライン上で完結するので物理的な手間がかかりません

eSIMのデメリット

デメリットは次の2つです

- 機種変更時に手数料が発生する

- サポートが受けづらい

機種変更時に手数料が発生する

機種変更をするときは、新しい端末にプロファイルデータを書き込むため、再発行手数料がかかります

例えば

ソフトバンクでは、店頭から手続きをすると3,850円(税込)がかかりますが、オンライン(My SoftBank)から手続きをすると無料で再発行ができます。オンライン専用ブランドのLINEMOでは、無料です

格安SIMでは、mineoは440円(税込)、日本通信SIMは1,100円(税込)がかかります

携帯電話各社で料金は異なりますが、ソフトバンクのように手続き方法でも料金が変わることがあります

毎年、端末を買い替える人は端末購入時にSIMの再発行手数料を加味すると気持ちがラクになるかもしれません

サポートが受けづらい

eSIMの手続きは、すべてオンラインで行うため基本的に対面のサポートがありません

今まで大手携帯電話会社やサブブランドなどで店頭から申し込みをしていた人は、オンラインの手続きを難しく感じるかもしれません

初めてで不安に感じる場合は「eSIMの申し込み方法を確認する」「問い合わせ窓口を調べる」など事前準備をしましょう

eSIM対応の携帯電話会社を知ろう

ここまでeSIMのメリットやデメリットについて解説しました

eSIMを利用するには、携帯電話会社がeSIMに対応している必要があります

大手携帯電話会社・サブブランドはeSIMに対応しているものの格安SIM会社は、回線や料金プランによってeSIMが利用できない場合があります

eSIM対応の携帯電話会社をピックアップして紹介します

携帯電話会社のeSIM対応状況

大手携帯電話会社・サブブランドでeSIMを提供している会社は次の通りです

| 大手携帯電話会社 | サブブランド |

|---|---|

| ドコモ | ahamo |

| au | UQモバイル・povo2.0 |

| ソフトバンク | LINEMO・ワイモバイル |

| 楽天モバイル | なし |

大手携帯電話会社とサブブランドのポイントは、実店舗による対面サポートと安定した通信速度になります

サブブランドの月額料金は格安SIMのようなインパクトのある価格ではありませんが、大手携帯電話会社よりコストを下げつつ安定した通信速度が見込めるバランスのとれた回線です

povo2.0・LINEMO は、オンライン専用ブランドなので対面サポートがありません。ahamoもオンライン専用ブランドですが、ドコモショップで有償の申し込みサポートを受けることができます

格安SIMでeSIMを提供している代表的な会社は次の通りです

- IIJmio

- mineo

- 日本通信SIM

- HISモバイル

- イオンモバイル

- NUROモバイル

選ぶ回線種別や料金プランによってeSIM非対応の場合があります。とくに格安SIMが提供するソフトバンク回線では、eSIMに対応してないケースが見受けられます

IIJmio

IIJmio(アイアイジェイミオ)は、インターネットサービスを手掛ける老舗企業が提供する格安SIMサービスです

プランは、音声通話付きプラン・データとSMS機能付きプラン・データプランがあります。 eSIM対応のプランは、音声通話付きのギガプランになります

通信回線は、ドコモとauから選べます

音声通話付きプランは、データ容量が2ギガから50ギガまであるので少量利用の人から、ヘビーに利用する人まで選択しやすいのが特徴です

mineo

mineo(マイネオ)は、ドコモ、au、ソフトバンクの回線が利用できる格安SIMです

低速通信で月額660円から使える「マイそく」や、24時間限定でデータ無制限利用が可能な「24時間データ使い放題」など、用途に応じた選択肢が豊富です

従来のデータ容量別プランも用意されているので、迷ったらデータ容量から選択することも可能です

また、ユーザー同士が疑問や不安を解消し合う「マイネ王」という独自のコミュニティも充実しており、初心者にも安心して利用できる環境を整えています

eSIM対応のプランは、音声通話付きのプラン・データ専用プランになります

通信回線は、ドコモ・au ・ソフトバンクから選べます。そのうちeSIMに対応している回線はドコモと au になります

mineoのプランはデータ容量で選ぶプランと通信速度で選ぶプランの2種類があり、どちらを選んでもeSIMに対応しています

通信速度で選ぶプランは、通信速度に上限を設ける代わりにデータ容量は直近3日で10ギガまでは使い放題のプランになります

日本通信SIM

日本通信SIMは、「合理的プラン」を掲げ、無駄を省いた明快な料金体系が魅力の格安SIMです

合理的シンプル290は、音声通話とデータ容量1ギガがセットになった月額290円のプランです

外出先であまりデータ消費しない人におススメです

通話料金は通常30秒22円しますが日本通信SIMは30秒11円と電話もお得に利用することができます

通信回線は、ドコモが利用できます

HISモバイル

HISモバイルは、旅行代理店HISが展開する格安SIMサービスで、国内外問わずリーズナブルな通信を提供しています

eSIM対応は、自由自在2.0プラン・データ定額2.0プランが対応しています

データ容量は、1GB ~ 30GB まで提供しており、1GBは月額550円で利用することができます

通信回線は、ドコモが利用できます

イオンモバイル

イオンモバイルは、全国のイオン店舗で契約可能な格安SIMサービスです

イオンモバイルの強みは、店舗数の多さです。全国のイオン店舗でサポートを受けることができるので高齢者の方やスマホ初心者の人が、スマホの使い方で迷った時に気軽に相談できるため安心して利用できます

料金プランはシンプルかつ多彩で、家族向けにデータ容量を分け合えるシェアサービスが特徴です

データ容量は、1GB ~ 200GB まで提供。家族で格安SIMの利用を検討している人に最適です

通信回線は、ドコモ・au が利用できます

nuroモバイル

NUROモバイルは、ソニーグループが提供する格安SIMです

料金プランは、1GB ~ 40GB まで提供。対象のSNSはデータ使用量がカウントされないNEOデータフリープランが特徴的です

通信回線は、ドコモ・au・ソフトバンクが利用できます。そのうちeSIMに対応している回線はドコモになります

契約タイプは、音声付き・データ専用・SMS付きが選べます

eSIM対応の端末を知ろう

eSIMを利用するには、端末も対応している必要があります

iPhone は、iPhone XS 以降の端末が対応しています

Androidは、2024年に発売された端末の多くはeSIMに対応していますが、一部非対応の端末もあります

製品ごとに対応状況が異なるため、端末をピックアップして紹介します

4G対応ケータイは、eSIMに対応していません

iPhoneのeSIM対応端末

iPhone は、2018年9月に発売された iPhone XS 以降の端末が eSIM に対応しています

iPhone XR 以降に発売された端末の一例です

- iPhone XS (2018年9月発売)

- iPhone XR (2018年10月発売)

- iPhone 11 (2019年9月発売)

- iPhone SE2 (2020年4月発売)

2017年10月に発売された iPhone X 以前の端末は、eSIM に対応していません

iPhone X 以前に発売された端末の一例です

- iPhone X (2017年10月発売)

- iPhone 8 (2017年9月発売)

- iPhone SE (2016年3月発売)

AndroidのeSIM対応端末

| Pixel 4 (2019年発売) | Pixel 4 XL (2019年発売) |

| Pixel 4a (2020年発売) | Pixel 5 |

| Pixel 5a | Pixel 6 |

| Pixel 6a | Pixel 7 |

GoogleのPixelは、2019年に発売された Pixel 4 以降の端末がeSIMに対応しています

Pixel 3a 以前の端末はeSIM非対応

シャープ

| AQUOS R9 Pro | AQUOS R9 |

| AQUOS R8 Pro | AQUOS R8 |

| AQUOS R7 | AQUOS sense9 |

| AQUOS sense8 | AQUOS sense7 |

| AQUOS sense7plus | AQUOS sense6s |

| AQUOS sense6 ※ドコモ版非対応 | |

| AQUOS wish4 | AQUOS wish3 |

| AQUOS wish2 ※ドコモ版非対応 | AQUOS wish |

| AQUOS シンプルスマホ7 | AQUOS シンプルスマホ6 |

| AQUOS BASIO active2 |

サムスン

| Galaxy S24 | Galaxy S24 Ultra |

| Galaxy S23 FE | Galaxy S23 Ultra |

| Galaxy S23 | Galaxy A55 5G |

| Galaxy A23 5G | Galaxy Z Fold6 |

| Galaxy Z Fold5 | Galaxy Z Flip6 |

| Galaxy Z Flip5 |

SONY

| Xperia 1 VI | Xperia 1 V |

| Xperia 10 VI | Xperia 10 V |

| Xperia 10 IV ※ドコモ版非対応 | Xperia 5 VI |

| Xperia 5 V | Xperia 5 IV |

シャオミ

| XIAOMI 14T Pro | XIAOMI 14T |

| XIAOMI 13T Pro | Redmi Note 13 Pro + 5G |

| Redmi Note 13 Pro 5G | Redmi Note 12 5G |

| Redmi Note 10T | Redmi 12 5G |

携帯電話会社が販売した端末によってはeSIMが対応していない場合があるため、事前に販売元の情報をよく確認してください

利用中端末のeSIM対応を確認する方法

使用中の端末がeSIMに対応しているのか確認するには、3つ方法があります

- メーカーサイトから確認する

- 設定画面から EID を確認する

- 標準電話アプリから EID を確認する

メーカーサイトから調べる方法ですが、スマホが登場して10年以上経過していることもあり情報量が多く探すのが大変です

時間をかけずに調べるなら端末本体から EID を確認した方が簡単です

EID は、eSIM が組み込まれた端末を識別する32桁の番号。端末から EID が確認できない場合は eSIM が組み込まれていないことになります

操作は1分ほどで終わります。まずはこの方法で確認してみてください

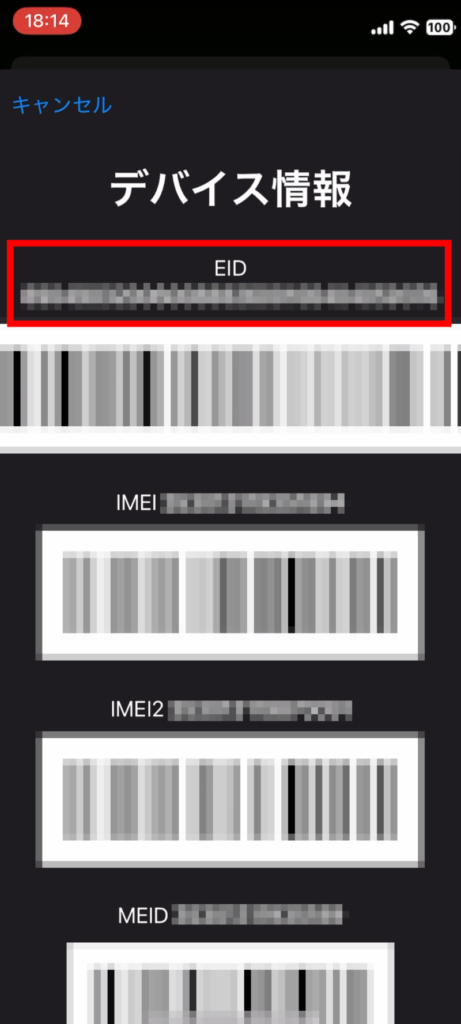

iPhoneの場合

iPhone の設定画面から EID を確認する

iPhoneの「設定」→「一般」→「情報」から EID を確認します

iPhone の「設定」から「一般」を開く

「情報」を開く

[ EID ] の有無を確認します

iPhone の標準電話アプリから EID を確認する

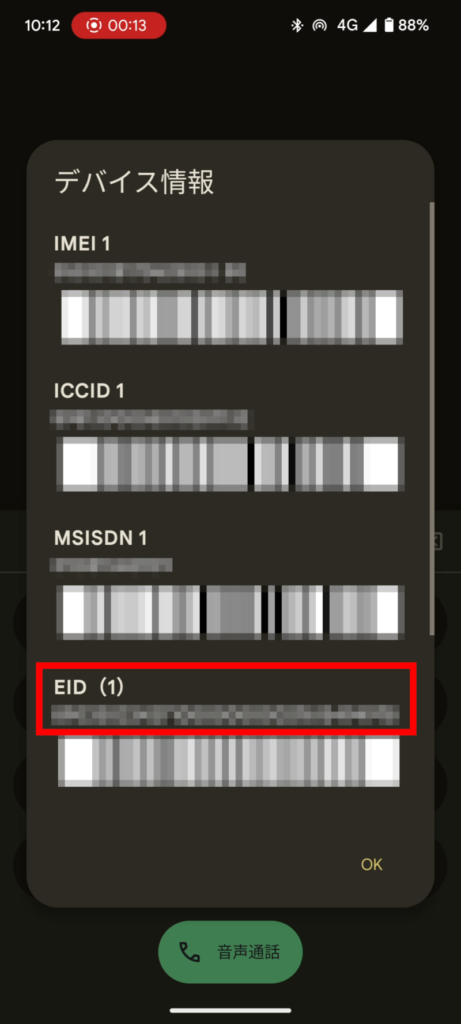

iPhone 標準の電話アプリ → ” *#06# ” → 「デバイス情報」から EID を確認します

iPhone 標準の電話アプリを開く

ダイヤル ” *#06# ” を入力する

デバイス情報から [ EID ]の有無を確認します

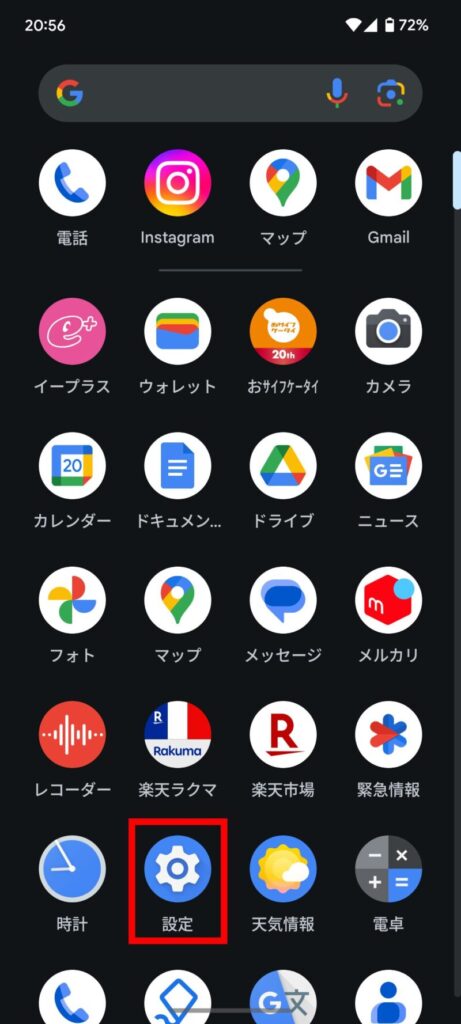

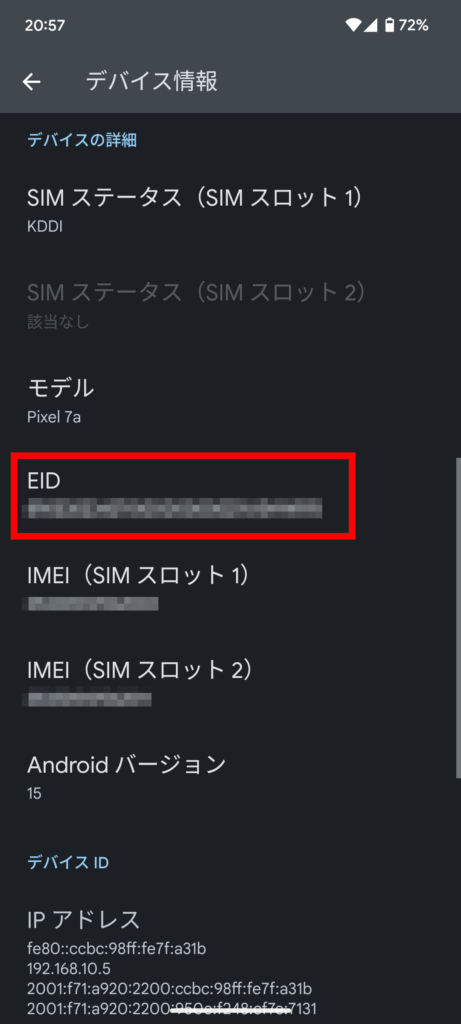

Androidの場合

Android の設定画面から EID を確認する

Androidの「設定」→「デバイス情報」 から EID を確認します

Androidの「設定」を開く

「デバイス情報」を開く

[ EID ] の有無を確認します

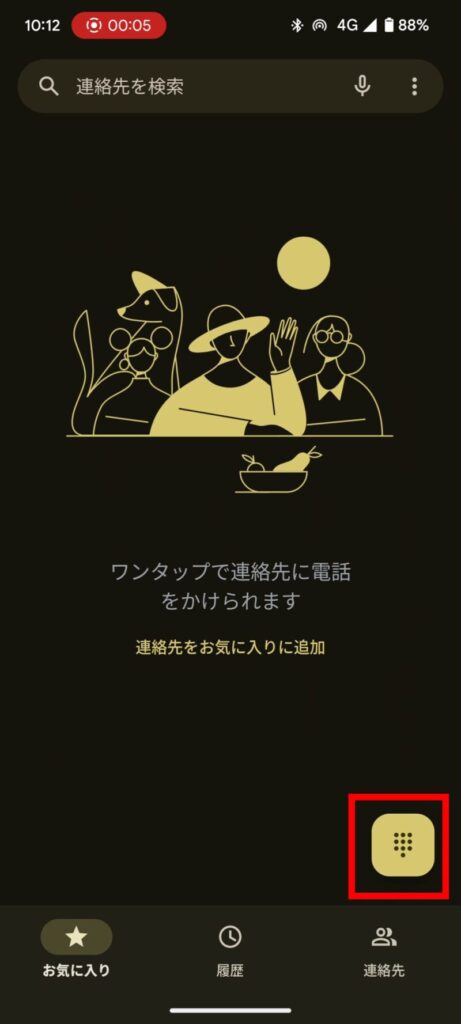

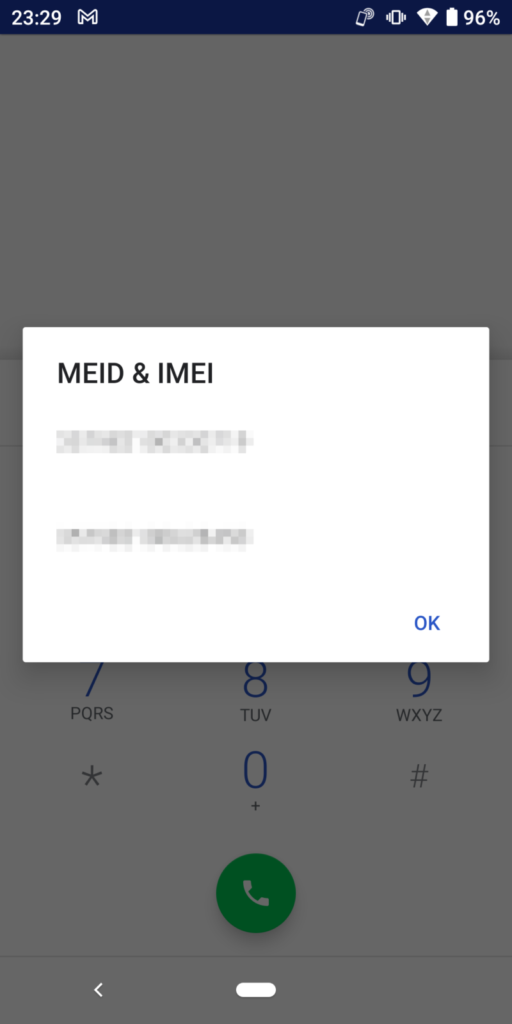

Android の標準電話アプリから EID を確認する

Android 標準の電話アプリ → ” *#06# ” → 「デバイス情報」から EID を確認します

Android 標準の電話アプリを開く

ダイヤル ” *#06# ” を入力する

デバイス情報から「 EID 」の有無を確認します

eSIM非対応の表示例(使用機種:AQUOS sense3)

eSIMとSIMカード、結局どっちがいいの?

eSIMとSIMカードの違いやメリットを解説してきましたが「結局どっちがよいの?」と迷った場合は、SIMカードを選びましょう

理由は次の4つです

- 端末にSIMカードを挿入して開通手続きをすれば使える

- SIMカード非対応の携帯電話会社は基本的にないのでプラン選びで悩むことがほぼない

- SIMカード非対応の端末は基本的にないので端末選びで悩むことがない

- 機種変更はSIMカードの差し替えだけなので簡単

従来のSIMカードと異なりeSIMは、契約者情報を案内に沿ってSIMに書き込む必要があります。そのため自力でできそうにない、設定に苦手意識がある人もSIMカードを選びましょう

eSIMが向いている人

eSIMのメリット・デメリットを踏まえて eSIM の利用に向いている人を紹介します

- すぐに使い始めたい人

- 余計な紙類(利用ガイドや梱包の箱等)に煩わされずスッキリ使いたい人

- 子どもにスマホを持たせたい人

- 忙しいので最短で開通させたい人

- 1台の端末で電話番号を複数使いたい人

すぐに使い始めたい人

eSIMは、申し込みから利用開始までオンラインで完結するため、店舗に行く手間やSIMカードの受け取りに時間がかかりません

これにより「いますぐに新しい通信プランを使いたい」という急ぎの状況に最適です

大手携帯電話から乗り換えの場合、月額料金は日割り計算されないので月末近くまで利用してから乗り換えた方がお得です

このような状況で申し込みをする場合は、余裕をもって手続きをしないとSIMカードの受け取りに数日かかってしまい開通が月末を過ぎる可能性もあります

eSIMはオンラインだけで完結するのでその心配がありません

余計な紙類(利用ガイドや梱包の箱等)に煩わされずスッキリ使いたい人

eSIM 最大の魅力は、物理的なモノが増えないことです

従来のSIMカードによる契約では、SIMカード本体に加え、契約書や利用ガイド、広告のチラシなど、さまざまな紙類が一緒に梱包されます

これらの多くは結局不要になり分別して廃棄することなるため、その分だけ手間です

eSIMなら、こうした煩わしさがありません。申し込みから開通まですべてデジタルで完結するので、必要以上のアクションを起こすことがありません

「書類の整理がめんどう」「気軽に利用したい」という人にとって、eSIMは理想的な選択肢です

デジタルで完結するスマートさは日常のちょっとしたストレスから解放してくれます

スマートで効率的なライフスタイルを求める人にぴったりです

子どもにスマホを持たせたい人

物理SIMを使うスマホは、小さなお子さんに持たせる際に思わぬトラブルが発生することがあります

例えば、子どもが興味を持ってSIMスロットの穴に何かを差し込んでSIMカードが排出されることも。SIMカードは、パーツが小さいため無くしやすく気が付かないうちに紛失の可能性があります

eSIMならスマホ本体に内蔵されているため、物理SIMのように紛失や破損といった心配はありません

スマホを安心して子どもに渡せるので親の負担を減らしつつ、子どものスマホ利用に最適です

忙しいので最短で開通させたい人

格安SIMに乗り換えたいと思っていても、仕事や家事で忙しいと、その少しの手間が重く感じることがあります

特にSIMカードの申し込みでは、申し込みからSIMカードが手元に届くまでに数日かかるため、いざSIMカードを手にしたときに「次は何をするんだっけ?」となりがちです

申し込みから時間が経過すると、SIMの設定を面倒に感じることもあります。このような些細なストレスが、知らず知らずのうちに脳のリソースを消耗させることもあります

一方、eSIMならオンラインで申し込みから開通までを一度に完結できます。SIMカードの到着を待つ必要がなく、手続きがスムーズに進むため「手続きに追われる」という感覚がありません

少ない時間と労力で最短即日から使い始められるので、忙しい人にもぴったりです

1台の端末で電話番号を複数使いたい人

電話番号を2つ用意したいと考えたときにデュアルSIM対応の端末があると、1台の端末でSIMカードとeSIMを使って電話番号を2つ利用することができます

たとえば次のような使い方です

- 個人用と会社用で電話番号を使い分けたい

- 携帯電話会社の通信障害に備えてサブの電話番号を用意したい

- 電話専用とデータ専用で使い分けたい

端末を2台持つ必要がないので「外出時にかさばらない」「充電が一回で済む」など物理的な効果が高く、満足感も得られやすいです

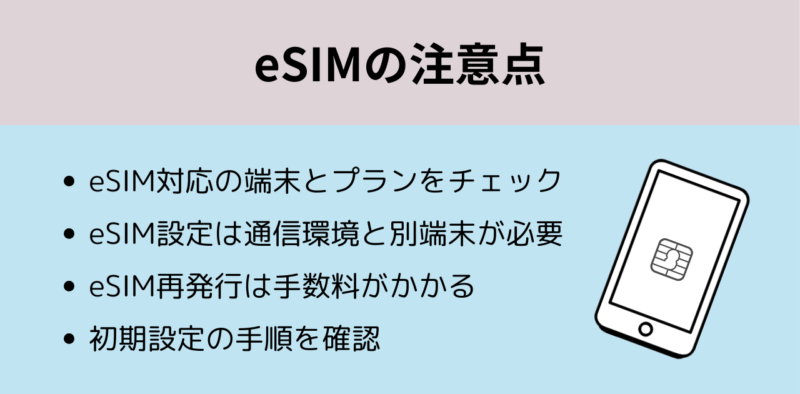

eSIMの注意点を整理

メリット・デメリットでも紹介しましたが、大事なことなので整理します

対応する携帯電話会社とプランを確認

国内ではまだすべての携帯電話会社がeSIMに対応しているわけではありません

同じ携帯電話会社でもプランが違うことでeSIMが利用できないこともあります

まずは利用したい通信プランがeSIMに対応しているか。確認しましょう

端末の対応確認

eSIMを利用するには、eSIM対応の端末が必要です

大手携帯電話会社がeSIMの対応を始めたのは2021年になります

この時期に発売された端末は、eSIMに対応していない機種も見られました

2024年の最新端末でも一部の機種では対応していない端末があります

スマホの入門機とされているエントリーモデルでは非対応の端末も見受けられます

またハイエンドモデルでも古い端末は、対応していない可能性があります

中古ショップやフリマサイトなどで、少し前のハイエンドモデルを購入する場合は注意が必要です

利用したい端末のeSIM対応状況をしっかり確認することが大切です

eSIM設定時に端末がもう1台必要

eSIMの設定は従来のSIMカードとは異なり、QRコードや専用アプリを使用して登録する場合があります

例えば、QRコードを使用した設定では開通したい端末でQRコードを読み込むために、QRコードを表示させるための端末が必要になることがあります

手続き中に困ることがないように事前に内容を確認するようにしましょう

eSIM設定時にインターネットが必要

eSIMの設定では、契約者情報(プロファイルデータ)をダウンロードして端末にインストールを行います

インターネットに接続ができないとプロファイルデータがダウンロードできないため、自宅のWi-Fiや公共のWi-Fiなどインターネットに接続できる場所を確認しましょう

eSIM再発行は手数料がかかる

eSIMの再発行をおこなう場合、基本的には発行手数料がかかるので誤って削除しないように注意しましょう

機種変更をするときもeSIMの再発行をおこなうのですが、この場合の対応は各社で異なります

大手携帯電話会社・サブブランドではeSIMの再発行に手数料がかからない場合が多いです

格安SIMでは、再発行に手数料がかかる場合が多いです

eSIMの再発行手数料は、再発行時の状況や手続き方法で異なるため、取り扱いには注意しましょう

設定しないと使えない

eSIMでは、利用者がeSIMに契約者情報を書き込まないと利用できません

SIMカードの場合、契約者情報は携帯電話会社が用意したSIMカードに記録されているので、そのSIMカードをスマホに挿入するだけで利用できます

eSIMの場合は、情報が記録されていないため、利用者がそのSIMに契約者情報を書き込む必要があります

契約者情報は携帯電話会社がプロファイルデータを用意して、契約者がそのデータをダウンロードして端末にインストールします

すべての操作を自力でおこなう必要があるため、このような操作に苦手意識がある場合はSIMカードも検討しましょう

まとめ:eSIMとSIMカード迷ったらSIMカード

eSIMの概要からメリット・デメリットまで解説しました。最後に内容を整理します

eSIMとは、端末本体にあらかじめ内蔵された取り外しのできないSIMのことです

メリットは次の4つ

- すぐに利用できる

- 端末紛失時の心配が減る

- 電話番号が2つ使える

- 解約時の返却が不要

デメリットは次の2つ

- 機種変更時に手数料が発生する

- サポートが受けづらい

eSIMにオススメの人

- すぐに使い始めたい人

- 余計な紙類(利用ガイドや梱包の箱等)に煩わされずスッキリ使いたい人

- 子どもにスマホを持たせたい人

- 忙しいので最短で開通させたい人

- 1台の端末で電話番号を複数使いたい人

eSIMは、「手続きがむずかしい」「対応端末が必要」などデメリットもありますが、「すぐに利用できる」「1台の端末で電話番号を複数利用できる」などメリットがあります

eSIMの特徴、注意点を理解した上で、状況にあった選択をしましょう

コメント